「Flutter系列⑤」性能剖析:帧、内存、启动与并发优化

1. 从感知到数据驱动

性能问题,往往是从“感觉”开始的。比如——滑动列表时明显掉帧、点击按钮后界面迟迟不响应、应用启动时间漫长、或突然出现 OOM(内存溢出)从而导致崩溃。这些“感知问题”是用户最先接触到的体验信号,也是性能优化的出发点。

但“感觉”并不等于“原因”。一个卡顿,可能是因为主线程被阻塞,也可能是图片解码过慢,甚至只是动画过渡时 CPU 和 GPU 同时被抢占。

所以性能优化不能只停留在感知层面,而要从感知走向数据驱动。

1.1 感知:从主观体验发现问题

开发者最初察觉问题的方式通常有两种:

- 主观感知:例如在测试阶段,滑动某个页面时发现明显卡顿;或动画不连贯、页面加载延迟。这时,我们知道“有问题”,但不知道“问题在哪”。

- 用户反馈:上线后通过用户反馈或埋点监控(如崩溃率上升、平均帧率下降)发现问题。这些反馈虽然真实,但往往缺乏定位依据——知道“慢”,但不知道“为什么慢”。

这就是感知阶段的典型困境:感知能提醒我们哪里不好,但不能告诉我们为什么不好。

1.2 数据:让问题可度量、可验证

进入数据驱动阶段,意味着我们要把模糊的“卡顿”“慢”转化为可量化的指标。

这一步也是性能优化的转折点。

以 Flutter 为例,可以使用 DevTools 的 Timeline 或 Performance Overlay 工具获取关键性能数据:

- 帧渲染时间(Frame time):是否超过 16ms(60Hz 屏幕)?

- UI / Raster 线程耗时分布:UI 构建是否过重?Raster 是否被图片解码拖慢?

- GPU / CPU 占用情况:是否出现资源抢夺?

- 内存占用曲线:是否会持续增长然后导致 OOM?

这些数据可以让我们从“感觉卡”转变为“我知道哪一帧卡了、为什么卡”。

1.3 驱动:从分析到行动

当问题可度量后,优化的方向就会变得逐渐清晰起来。

典型的优化流程可以分为四个阶段:

- 识别问题(Identify) :通过感知或监控发现性能异常点,例如滑动卡顿、页面加载过慢。

- 定量分析(Analyze):利用性能工具采样分析,确定瓶颈点——是布局构建太多?图片太大?或是GC 频繁?

- 针对性优化(Optimize):根据分析结果采取优化措施,例如分帧构建、懒加载图片、缓存布局或异步解码。

- 监控验证(Validate):再次通过数据对比验证优化效果,确保性能提升而不是副作用增加。

用一句话总结: 性能优化不是靠“猜”,而是靠“量化 → 验证 → 迭代”。

1.4 可视化流程

为了更直观地理解“从感知到数据驱动”的流程,可以归纳出以下路径:

1 | 用户感知卡顿 |

此外,也可以通过对比展示:动画卡顿录屏 vs Timeline 帧耗时分析图,可以帮助我们理解“感知现象”与“数据背后”之间的对应关系。

2. 性能指标与工具

在性能优化中,“能看见” 比 “能感觉” 更重要。当我们知道应用卡顿,但不知道是哪一帧、哪一线程、哪一资源引起的,就无法有针对性地优化。

这时,就需要借助一整套性能分析工具和指标体系,把“感觉卡”变成“看得见的卡”。

2.1 DevTools

Flutter 官方提供的 DevTools 是性能分析的首选工具,它能在不离开开发环境的前提下,从多个维度(Timeline、CPU、Memory、Rendering)定位问题。

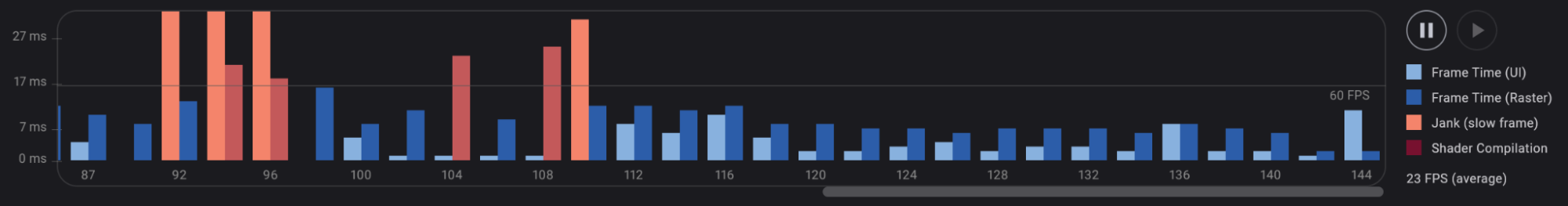

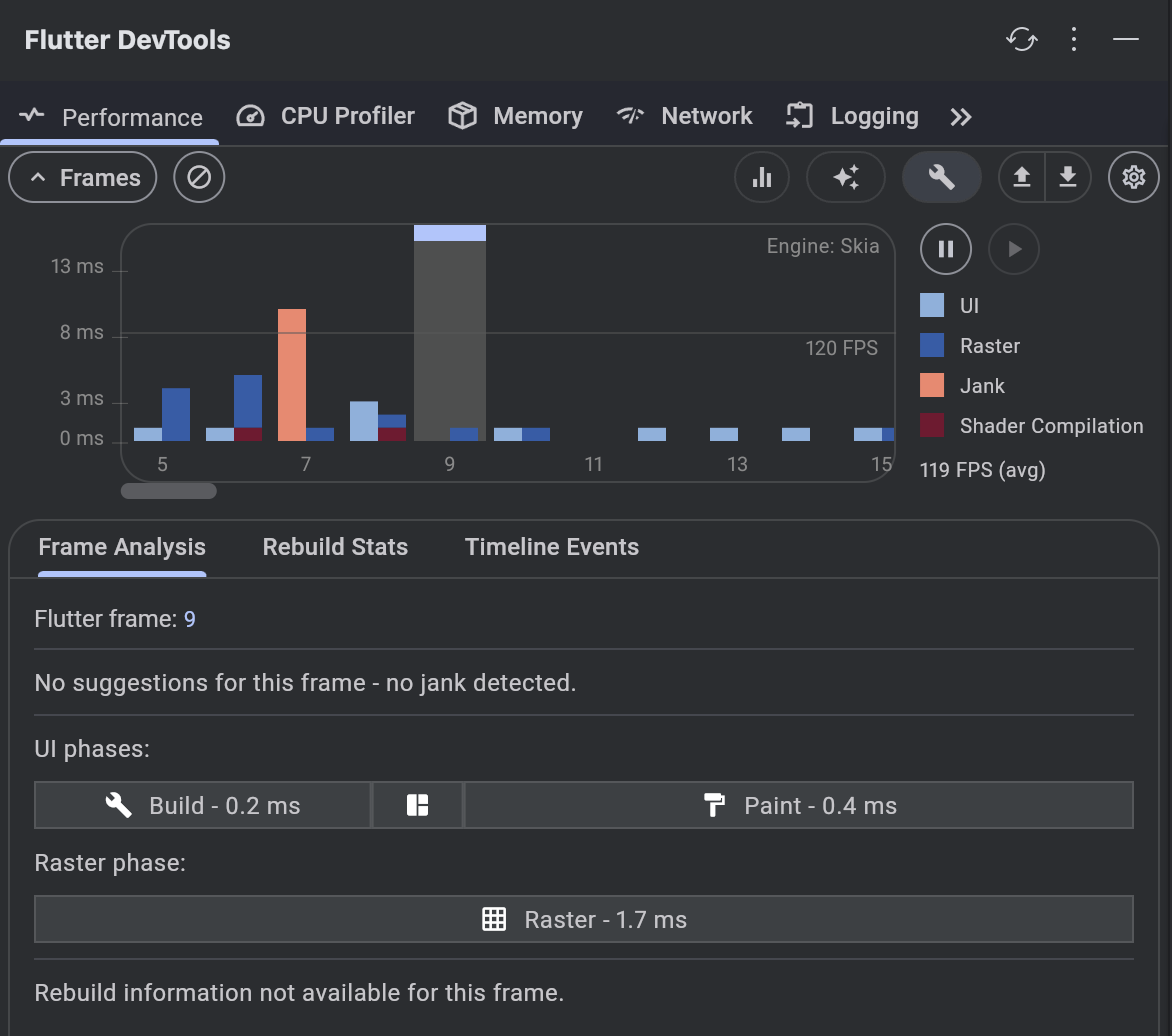

2.1.1 Timeline:逐帧洞察性能瓶颈

Timeline 是最常用的分析界面,记录应用每一帧的构建与渲染耗时。

在这里,你能看到从 build → layout → paint → rasterize 的完整流水线。

- Frame Build Time:UI 线程构建 widget 树、布局和绘制命令所耗时间。

- Raster Time:Raster 线程将绘制命令转为 GPU 图像帧的耗时。

- Jank(掉帧):若某帧总耗时 > 16ms(60Hz 屏幕),即发生掉帧。

通过对比 Build 和 Raster 的占比,就能判断是 UI 构建过重 还是 GPU 过载。

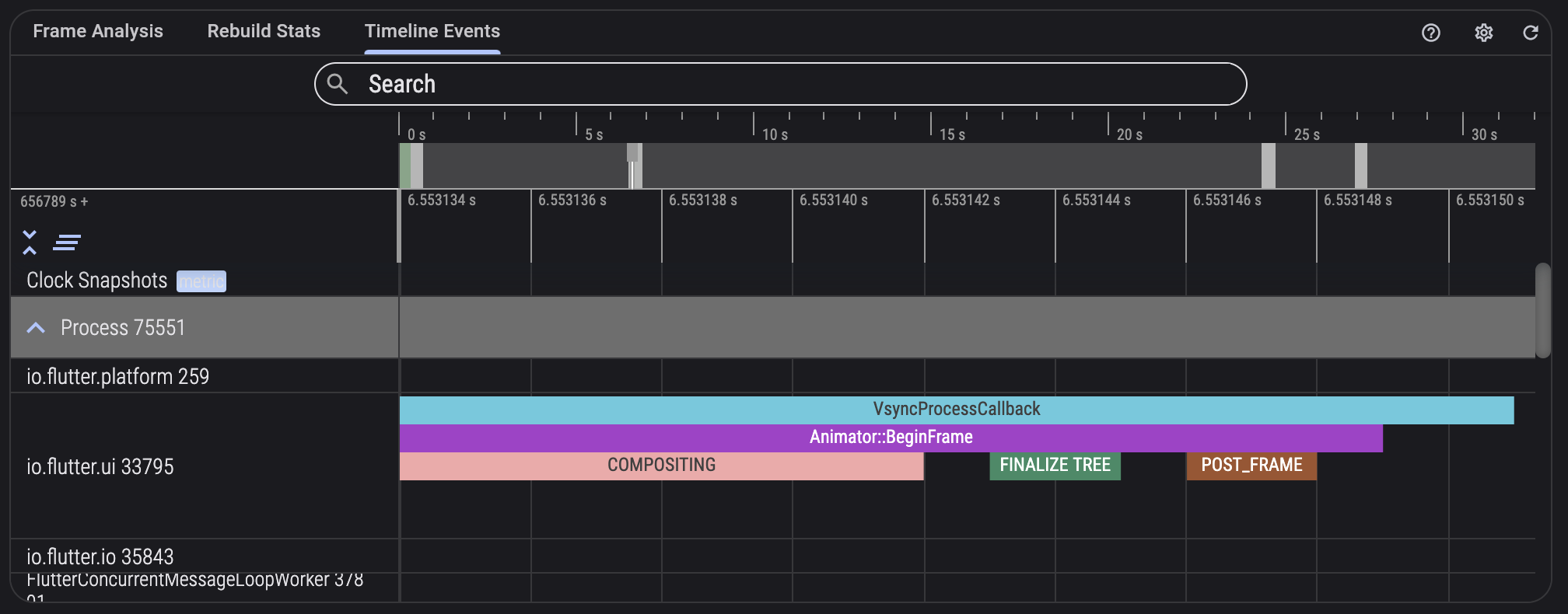

图中选中的时间段显示一帧的完整执行路径:浅蓝色条 VsyncProcessCallback 表示帧从 VSync 开始到结束;紧接着 Animator::BeginFrame 驱动框架执行本帧的回调;中间有显著的 COMPOSITING 与 FINALIZE TREE 的块,说明大量时间消耗在合成与整理 layer tree(框架侧的渲染工作)。注意图中绝大部分彩色块出现在 io.flutter.ui 轨道上——这提示我们首要怀疑的方向应是框架/构建/合成开销而非 GPU 光栅本身(若 io.flutter.raster 有长条则倾向 GPU 压力)。基于此解读,下一步应选中该帧导出 CPU profile 或在 DevTools 打开增强跟踪(Track builds/layouts/paints),进一步定位具体 widget 或绘制命令。

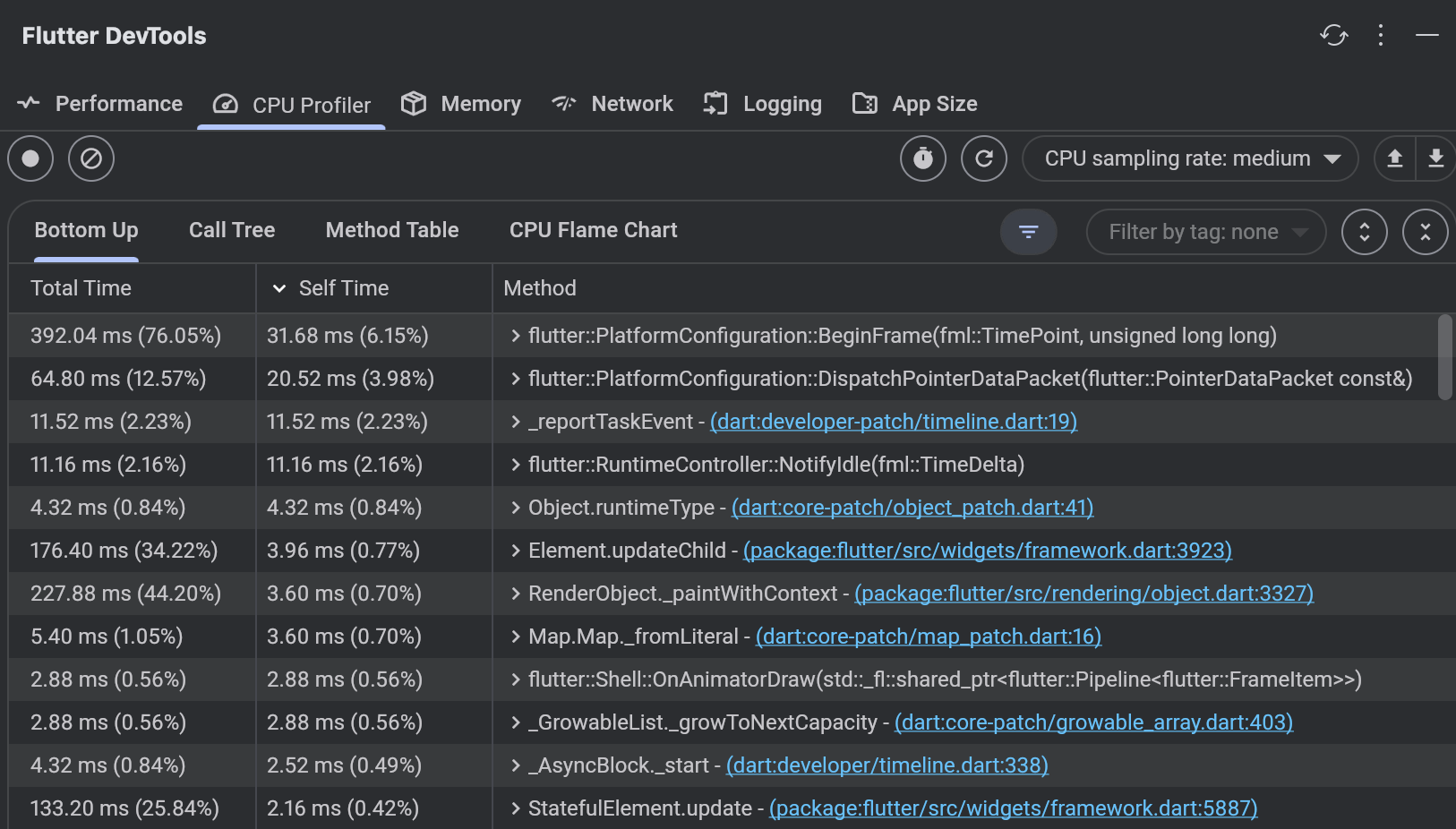

2.1.2 CPU Profiler:函数级别的时间开销

当我们怀疑性能瓶颈在特定逻辑(如动画计算、JSON 解析、图片处理)时,CPU Profiler 可以显示每个函数的执行时间和调用关系。

典型用途:

- 找出计算密集函数;

- 检查是否存在主线程阻塞;

- 识别频繁调用的低效方法。

结合 Timeline 使用。在 Timeline 中选中一帧耗时异常的区段,再跳转到 CPU 视图,即可追踪到具体函数。

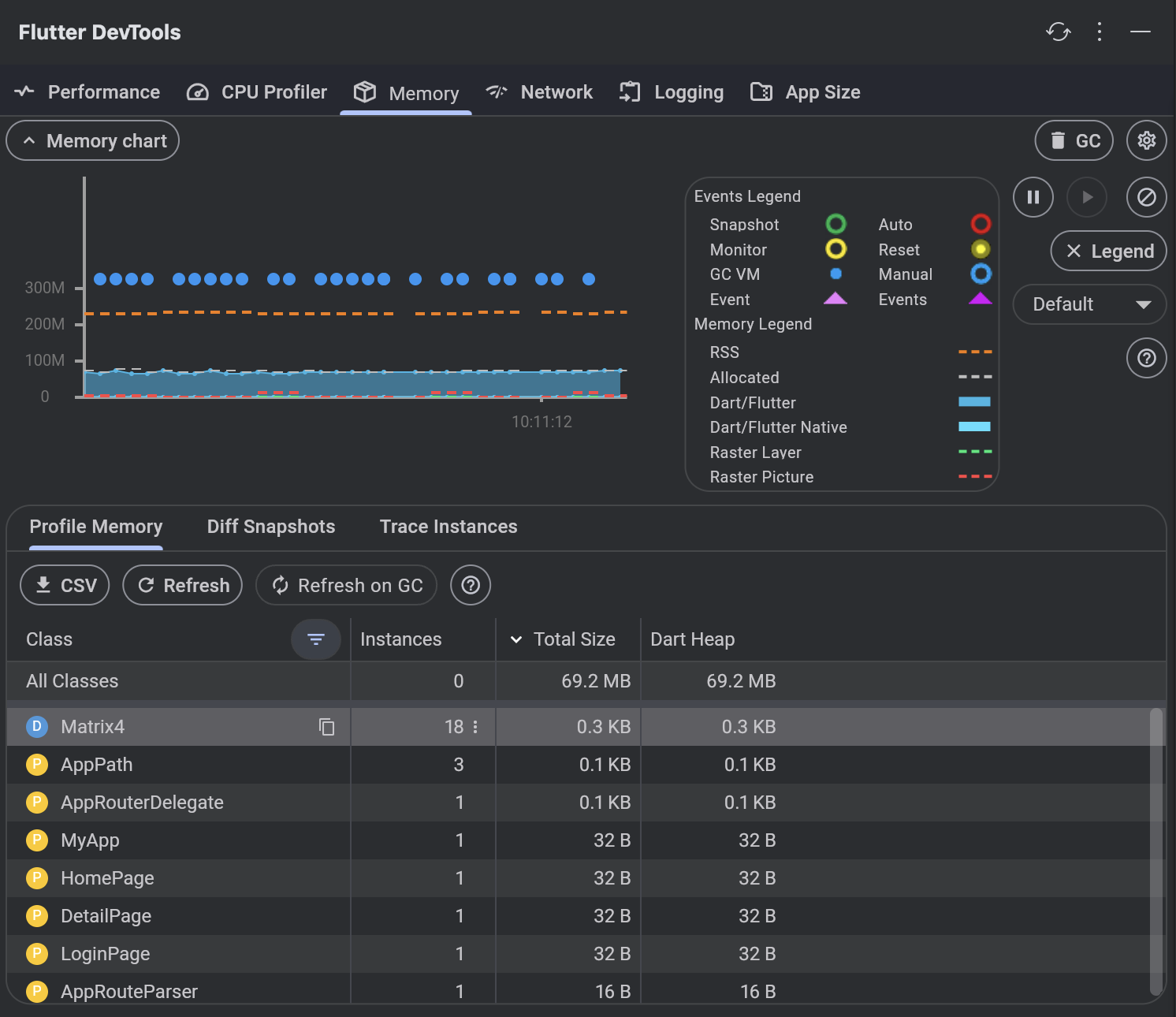

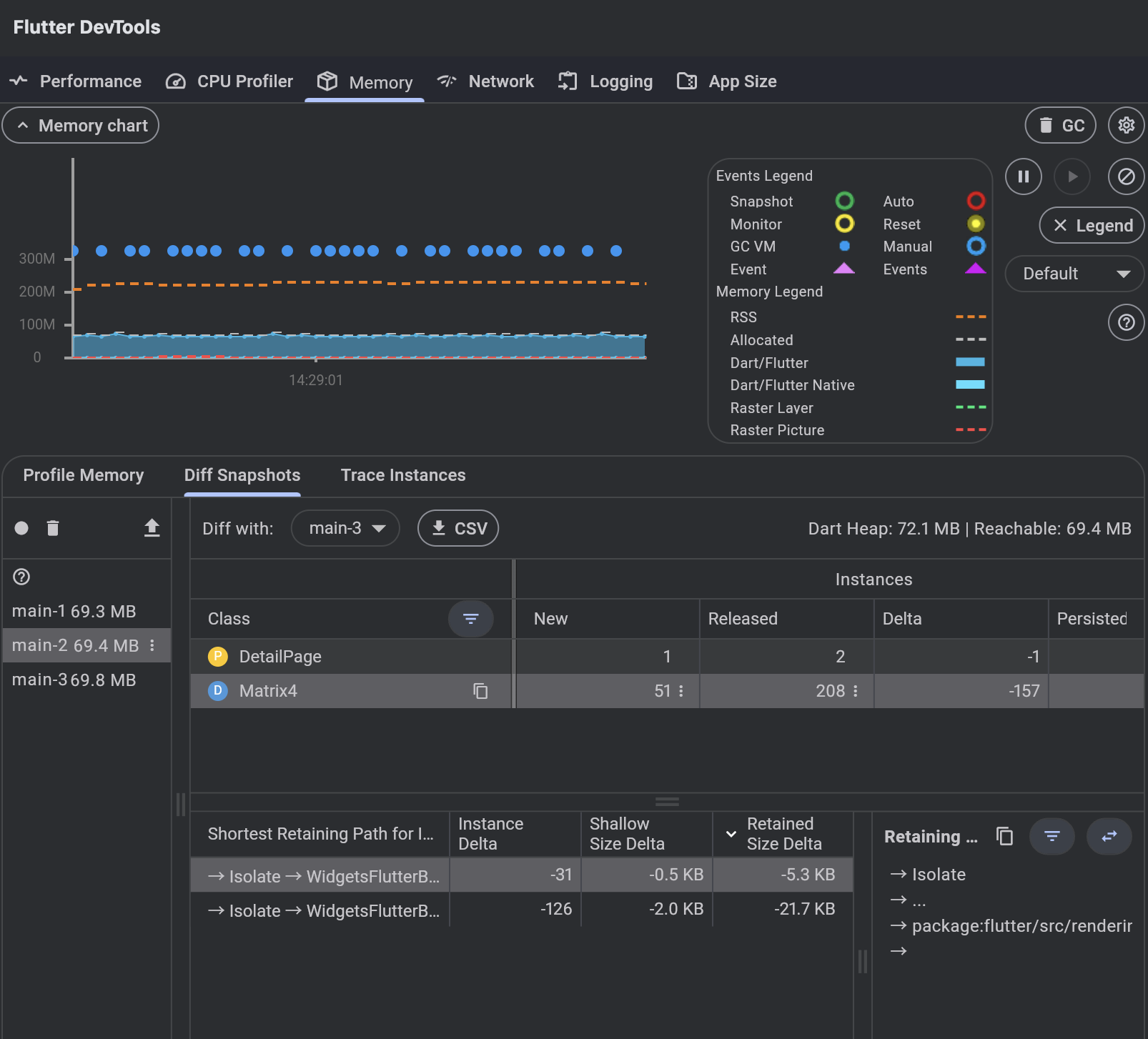

2.1.3 Memory:内存曲线与 GC 事件

内存调试主要关注三个指标:

- Used Heap(已用堆内存):应用运行时占用的内存;

- GC Events(垃圾回收事件):频繁 GC 意味着内存压力大;

- Memory Peaks(峰值内存):短时内存暴涨通常与图片解码、缓存、StreamBuilder 有关。

在 DevTools 的 Memory 面板中,可以通过实时曲线观察内存增长趋势,并捕获 heap snapshot 进一步分析对象引用链,帮助判断是否存在内存泄漏。

2.1.4 Rendering:绘制阶段的可视化分析

Flutter Inspector 面板展示的是 Widget 树、Layer 树和 RenderObject 树 的结构。在 Flutter 中,UI 构建性能问题往往与树的深度、层级关系密切相关。

Flutter Inspector用途包括:

- 可以检查无用重绘(RepaintBoundary);

- 发现过度嵌套或重复构建;

- 分析复合层(Composited Layer)分布。

2.2 系统级工具:Perfetto 与 Systrace

当 DevTools 不能满足要求时(例如多线程、系统调度或 GPU 级性能分析),就要用到更底层的 系统 trace 工具。

2.2.1 Perfetto:跨平台系统级追踪

Perfetto 是 Google 推出的统一性能追踪框架,支持 Android、Linux、Chrome、macOS。

它能同时展示 CPU、GPU、I/O、线程调度、系统事件 等时间线,非常适合做深度分析。

应用场景:

- 分析 Flutter Engine 与系统线程交互;

- 验证 CPU/GPU 资源竞争;

- 识别 I/O 阻塞或异步任务调度问题。

这种多轨迹对比能清楚看出:某一帧耗时是否因 CPU 被占用或 GPU 等待资源导致。

2.2.2 Systrace:Android 系统底层分析工具

Systrace 是 Android 平台上的经典性能工具,能捕获系统层面的线程与事件调度,常用于分析:

- UI 线程 vs RenderThread 的调度;

- CPU 频率调整;

- 系统级 jank 追踪;

- 应用主线程阻塞。

Systrace 的特点:

- 粒度最细(系统级);

- 可以输出 HTML 交互视图;

- 但是学习曲线稍陡。

2.2.3 对比总结

| 工具 | 粒度 | 主要用途 | 适用阶段 |

|---|---|---|---|

| DevTools Timeline | 帧级 | 分析 UI / Raster 耗时 | 开发调试 |

| DevTools CPU Profiler | 函数级 | 查找耗时逻辑 | 定向优化 |

| DevTools Memory | 对象级 | 内存泄漏 / GC 分析 | 稳定性优化 |

| Perfetto | 系统级 | 多线程 / 资源竞争分析 | 深度优化 |

| Systrace | 系统级 | 线程调度 / 硬件调优 | 平台级优化 |

2.3 关键指标解析

最后,我们再来明确几个常用指标的意义和判断标准。

| 指标 | 含义 | 理想范围 | 异常信号 |

|---|---|---|---|

| Jank | 单帧耗时超过刷新间隔(16ms) | 每秒 < 2 次 | 视觉卡顿明显 |

| Frame Build Time | UI 线程构建 widget 树时间 | < 8ms | 布局过深、setState 频繁 |

| Raster Time | GPU 绘制耗时 | < 8ms | 图片过大、shader 编译慢 |

| GC Pause | 垃圾回收停顿时间 | < 2ms | 内存频繁分配/回收 |

| Memory Peaks | 峰值内存使用量 | 稳定波动 | 短时暴涨可能泄漏或解码问题 |

优化建议

- 若 Build Time 高,考虑拆分 widget、延迟构建;

- 若 Raster Time 高,减少透明层、图片缓存;

- 若 Memory Peaks 高,检查未释放对象或重复 decode。

3. 掉帧定位与优化

在 Flutter 中,每一帧的渲染目标时间是 16ms(60 Hz 屏幕),也就是说应用必须在 16 ms 内完成一次完整的 UI 构建与 GPU 渲染流水线,否则就会出现掉帧(jank)。

掉帧的根本原因,往往不是“动画太多”,而是某个阶段工作过载:UI 线程卡住、Raster 线程堵塞、内存 GC 打断帧生成等。

3.1 从 build → layout → paint → rasterize 看瓶颈

一次完整的 Flutter 帧大致分为以下阶段:

| 阶段 | 所在线程 | 主要工作 | 常见瓶颈 |

|---|---|---|---|

| Build | UI 线程 | 根据状态树重新构建 Widget 树 | setState 频繁触发 rebuild、未使用 const、复杂 widget 嵌套 |

| Layout | UI 线程 | 计算每个 RenderObject 的大小和位置 | 多层嵌套布局(如 Column + ListView + Stack 嵌套) |

| Paint | UI 线程 | 生成绘制命令(记录到 layer tree) | 绘制指令复杂(阴影、模糊、渐变等) |

| Rasterize | Raster 线程(GPU) | 将绘制命令转为像素并提交 GPU | 频繁重绘大区域、未使用 RepaintBoundary、图层缓存缺失 |

核心思路:性能优化的关键在于找到具体是哪一阶段耗时超标,再有针对性地改进。

3.2 动画掉帧的排查流程

动画是掉帧最容易暴露的场景,因为动画帧率高、状态更新频繁。

典型的排查思路如下:

3.2.1 Timeline → 找到掉帧位置

打开 DevTools → Performance / Timeline 面板,录制动画一段时间。

- 在 Frame Chart 中,绿色柱表示正常帧,黄色或红色表示掉帧。

- 点击一帧后可展开该帧的详细阶段时间(Build / Layout / Paint / Raster)。

3.2.2 Frame 详情 → 分析耗时阶段

在帧详情中可看到每个阶段的耗时。

例如:

- Build:20 ms(过高 → UI 线程瓶颈)

- Raster:24 ms(过高 → GPU 线程瓶颈)

这意味着当前帧总耗时 > 16 ms,会明显卡顿。

3.2.3 深入事件 → 找出根源

- 若 Build 过高 → 打开 “Flutter Frames” → 查看调用栈,找出反复 rebuild 的 widget。

- 若 Raster 过高 → 打开 “Raster thread” → 看哪些 layer 在频繁重绘。

- 结合 Rendering → Repaint Rainbow 进一步确认是否有整块区域在不断重绘。

用 Timeline 的 “Record slow frame” 功能捕捉最慢一帧,对照事件树看哪段逻辑导致了延迟。

3.3 优化策略详解

优化的核心思想是:减少无意义的工作量。

针对不同阶段,可以有以下几类手段:

3.3.1 减少 Build 次数

- 使用 const widget,避免无状态组件重复 rebuild。

- 拆分组件:把频繁变化的部分独立成小 widget,只更新必要区域。

- 避免在 build() 中做复杂计算(改为提前缓存或放到异步任务中)。

3.3.2 减少重绘(Paint / Raster 优化)

- 为复杂组件或频繁重绘的部分加上 RepaintBoundary,让它只在必要时重新渲染。

- 使用 CachedNetworkImage、Image.memory 等缓存图像。

- 对半透明叠层(Opacity、ShaderMask、BackdropFilter)要慎用。

3.3.3 利用 Layer 缓存与复用

- Canvas 绘制复杂的场景(如地图、粒子)可以缓存为 PictureLayer 或使用 saveLayer 优化。

- 避免频繁创建 / 销毁 layer。

3.3.4 控制动画复杂度

- 降低帧率要求(如 60 → 30 fps)或使用更轻量的补间动画。

- 使用 AnimatedBuilder / AnimatedWidget 代替手动 setState。

4. 内存管理与泄漏排查

在 Flutter/Dart 应用中,内存问题通常比掉帧更隐蔽,但同样会严重影响体验:OOM(Out Of Memory)、应用崩溃、性能下降。理解 Dart 的内存模型、垃圾回收机制,以及常见泄漏方式,是定位问题的关键。

4.1 Dart 内存模型与 GC 行为

- 堆内存(Heap)管理

- Dart 将对象分配在堆上,分为 新生代(Young Generation) 和 老生代(Old Generation)。

- 新生代:用于短生命周期对象,例如局部变量、临时列表、临时字符串、动画或帧更新中临时创建的 widget,GC 快速、频繁。

- 老生代:用于长生命周期对象,例如全局缓存、单例对象、长期保留的列表或大图片,GC 稀疏但耗时较长。

- 垃圾回收(GC)机制

- Dart VM 使用 分代垃圾回收:

- Minor GC:回收新生代对象,频率高,成本低。

- Major GC:回收老生代对象,成本高,可能导致卡顿或短时掉帧。

- GC 仅回收没有引用的对象,因此长期持有引用会导致内存无法释放。

- Dart VM 使用 分代垃圾回收:

核心思路:理解 GC 行为,才能明白为什么有些对象虽然“不再使用”,却依然占用内存。

4.2 典型 OOM 与内存泄漏场景

- Stream / Subscription 泄漏

1 | class ExampleWidget extends StatefulWidget { |

- Controller 持有对象

TextEditingController、AnimationController、PageController 等,如果在 dispose() 中未释放,也会导致长时间引用 Widget 树或状态对象。 - 图片与缓存泄漏

Image.network / Image.asset 加载大量图片,如果没有缓存控制,可能导致 GPU / Dart 堆占用过高。

未合理使用 CachedNetworkImage 或 MemoryImage 时,内存增长容易触发 OOM。

4.3 内存优化策略

- 图片与缓存

- 对大图进行解码压缩(如 ResizeImage、decode 成合适尺寸)。

- 使用 RepaintBoundary 减少 GPU 重绘。

- 合理使用 ImageCache:

1 | PaintingBinding.instance.imageCache.maximumSize = 100; // 缓存最多 100 张图片 |

- 减少长生命周期对象

- Controller / StreamSubscription 在 dispose() 中取消或释放。

- 避免全局持有临时对象或大量列表数据。

- 使用弱引用 / 临时缓存

- 对短期大对象可以使用 WeakReference 或仅在需要时加载,减少堆占用。

4.4 快照分析与 Heap Dump

- 获取快照

DevTools → Memory 面板 → 点击 Take Heap Snapshot。可查看对象数量、类型、大小分布。 - 分析对象泄漏

重点关注:长生命周期对象(老生代)增长趋势,意外持有的 widget、controller、stream、图片对象。使用 Diff Snapshot 对比两次快照,定位新增未释放对象。

动画或滚动操作前后分别快照,Diff Heap 帮助快速找出泄漏对象。

5. 启动性能优化

Flutter 应用的启动时间直接影响用户第一印象,特别是移动端用户对 冷启动 非常敏感。启动慢不仅影响体验,也可能导致系统杀掉应用或用户流失。因此,理解 Dart 的运行模式、代码体积、资源加载策略是优化启动性能的关键。

5.1 AOT 与 JIT 差异

Dart 有两种运行模式:

| 模式 | 描述 | 启动性能 | 优势 |

|---|---|---|---|

| JIT (Just-In-Time) | 动态编译,调试模式下运行 | 启动慢 | 支持热重载,适合开发调试 |

| AOT (Ahead-Of-Time) | 静态编译为原生机器码 | 启动快 | 发布模式使用,执行效率高 |

- 开发模式通常使用 JIT,快速热重载,但启动慢、占内存大。

- 发布模式使用 AOT,启动快、运行效率高,是用户最终使用的模式。

如果AOT版本启动慢,一般不是 Dart 语言问题,很可能是资源加载和 bundle 大小导致。

5.2 Bundle 体积与 Native 库

Flutter 应用的启动时间不仅仅取决于 Dart 代码,还受以下因素影响:

- Flutter bundle 体积

包含 Dart AOT 代码、Flutter framework、插件 native 库、资源文件。Bundle 过大会导致 解析 / 加载时间长,延迟 time to first frame。 - Native 库

每个插件的 native 依赖都会增加启动开销。特别是大型第三方库(如 image processing、camera、ML kit)会延迟初始化。 - 优化策略

Tree Shaking:剔除未使用代码,减小 bundle 大小。

Deferred Loading(懒加载):仅在需要时加载部分模块,缩短初始启动时间。

5.3 Time to First Frame (TTFF) 优化

初次帧时间是用户感知启动性能的核心指标,优化思路:

- 延迟初始化非核心模块

- Plugin / SDK / 大型服务可以在 app 初始化后异步加载。

- 或者可以使用 Dart 的

deferred as:

1 | // deferred loading 示例 |

- 避免 build 阶段复杂操作

- Splash screen 或首页不要在 build 中做大量计算或 IO。

- 可用 FutureBuilder / async 初始化,或者在 isolate 异步处理。

- 预加载必要资源

图片、字体、配置文件等可在 splash 页面异步预加载,避免首次 frame 卡顿。

6. 并发与线程优化

在 Flutter 中,所有 UI 绘制与逻辑执行默认都在 主 Isolate(也就是主线程)中完成。这意味着当我们在主线程中执行耗时任务(如复杂 JSON 解析、图像解码、密集计算等)时,就会直接阻塞渲染管线,导致掉帧或卡顿。

下面我们从 Isolate 并发模型、compute 的使用边界、Isolate 池优化思路以及 FFI 调用的多线程机制几方面入手,说说 Flutter 在并发层面的性能优化手段。

6.1 Isolate 模型与通信机制

在 Flutter 中,所有 Dart 代码都是运行在一个或多个 Isolate 中。Isolate 这个名字的含义就是“隔离的执行单元”,它不是传统意义上的“线程”,而是 Dart 为了解决并发安全问题而设计的一种更高层次的封装。

6.1.1 为什么不直接用多线程?

在多数原生语言(如 C++、Java、Swift)中,我们习惯使用多线程来并发执行任务。线程模型的优点是灵活,多个线程可以共享同一块内存,通过加锁、信号量等机制控制访问。

但问题也很明显:

- 多个线程同时访问共享变量时,容易出现数据竞争(race condition);

- 需要各种锁机制来保护临界区,稍有不慎就可能死锁或状态错乱;

- 在线程数多、任务复杂时,这类同步开销甚至会比计算本身还大。

换句话说,传统多线程模型虽然性能高,但复杂度也高,非常容易出错。而 Flutter 的目标是 “UI 稳定 + 并发安全”,所以 Dart 选择了完全不同的路线。

6.1.2 Dart 的设计哲学:隔离而非共享

Dart 的核心思路是:

与其在多个线程间“抢”一块共享内存,不如干脆让每个线程拥有自己的一份独立内存。

于是就有了 Isolate 模型:

每个 Isolate 都有自己的:

- 堆内存(Heap):存放对象、变量;

- 事件循环(Event Loop):处理任务、回调;

- 栈(Stack):函数调用栈。

并且这些 Isolate 之间是完全隔离的,不会直接访问彼此的内存空间。

这种架构带来一个巨大的优势:不存在共享状态,就不存在竞争问题。

因此 Dart 不需要锁、不需要互斥量,也不会出现并发读写错误。开发者可以放心地写异步逻辑,而不用担心“线程安全”这类问题。

6.1.3 通信机制:消息传递(Message Passing)

既然 Isolate 之间不能共享内存,那它们如何协作?答案是通过 消息传递(Message Passing)。

Dart 提供了两个关键对象:

- SendPort:发送消息的出口;

- ReceivePort:接收消息的入口。

数据会经过序列化(serialize)后,从一个 Isolate 的 SendPort 发送到另一个的 ReceivePort,再被反序列化(deserialize)还原出来。

这有点像:

每个 Isolate 是一座独立的小岛,不能直接过去获取对方的资源,只能通过邮差(SendPort)寄信交流。

这种方式虽然牺牲了部分速度(因为有数据拷贝和序列化开销),但换来了:

- 完全的线程安全

- 更稳定的执行模型

- 更可预测的性能表现

6.1.4 性能权衡与实际意义

这种架构的核心取舍是:“少一点共享性能,多一点稳定确定性”。

在 UI 场景下,这种稳定远比极致性能更重要。Flutter 的主 Isolate 只负责绘制和用户交互。而那些计算密集、IO 密集的任务,可以交给其他 Isolate 去做。

最终效果是:

- 主线程不卡顿;

- 并行任务更安全;

- 异步执行模型更简单。

线程像合租公寓,抢厨房就要吵架;Isolate 像独立公寓,不能共享厨房,但更安静也更安全。

当然这也会带来一定代价:每次通信时需要序列化/反序列化消息,尤其当数据量较大(如图像字节流、模型参数)时,通信成本会变得明显。

6.2 compute 的适用场景

为了更方便地使用 Isolate,Dart还提供了一个封装函数 —— compute()。它相当于是 Dart 并发编程的“入门级快捷方式”:不需要手动创建 Isolate、设置通信端口,只需一行代码就能把任务丢到后台执行。

6.2.1 基本使用方式

最常见的写法是这样的:

1 | final result = await compute(parseJson, jsonString); |

这行代码做了三件事:

- 自动创建一个新的 Isolate;

- 在新 Isolate 中执行 parseJson(jsonString);

- 等待任务完成后,将结果发送回主 Isolate。

这样主线程就不会被阻塞,即使 parseJson 解析 2MB 的 JSON,也不会造成掉帧。

6.2.2 底层机制:一键式 Isolate 封装

实际上,compute() 是对 Isolate.spawn() 的封装。它背后做的事大致可以展开成这样:

1 | Future<R> compute<Q, R>(ComputeCallback<Q, R> callback, Q message) async { |

可以看到,它自动完成了:

- Isolate 的创建;

- 参数与结果的消息传递;

- 执行完毕后的资源清理。

这让我们无需关心复杂的通信细节,直接使用就能获得并发计算的效果。

6.2.3 compute 的适用边界

虽然 compute() 用起来很方便,但它并不是“Silver Bullet”(万能解决方案),因为它的设计目标是简单的一次性任务。

这意味着:

- 每次调用 compute(),都会创建一个新的 Isolate;

- 任务执行完后,该 Isolate 会被销毁;

- 而创建与销毁的过程本身是有成本的(通常几十毫秒)。

因此,compute() 适合这样几类任务:

- 一次性、轻量的计算任务:比如 JSON 解析、数据排序、字符串处理等。

- 用户触发、而非持续执行的任务:比如点击按钮后触发数据分析,而不是每帧都要跑的逻辑。

6.2.4 不适合的场景

以下情况就不推荐使用 compute():

- 高频或持续任务:如滚动时不断触发计算、每帧调用推理逻辑等;频繁创建销毁 Isolate 也会造成反效果。

- 大数据传输任务:由于 Isolate 之间通过消息传递通信,Dart 会对传递的数据进行序列化/反序列化。当数据量很大(例如图像字节流、模型权重等),通信成本甚至可能高于计算本身。

- 需要持续保持状态的任务:compute() 每次都是临时 Isolate,执行完即销毁,无法复用状态(如缓存或上下文信息)。

这类场景应该使用 Isolate 池(Isolate Pool) 或持久化的自定义 Isolate。

6.2.5 性能对比示例

以下是一个简单的对比示例(解析一个 2MB JSON):

| 方式 | 主线程阻塞 | 渲染流畅度 | 平均耗时 |

|---|---|---|---|

| 主线程直接解析 | 阻塞约 80ms | 明显掉帧 | ~90ms |

| compute() 异步解析 | 非阻塞 | 保持 60fps | ~100ms(含通信) |

虽然总耗时略有上升(因为有通信与创建开销),但主线程不会被阻塞,UI 的流畅度会显著提升。这正是 compute() 的价值所在 —— 用少量额外时间,换取更稳定的用户体验。

6.3 Isolate 池优化思路

在上一节中我们提到,compute() 虽然使用方便,但它每次调用都会新建并销毁一个 Isolate。这意味着启动 Isolate 的时间成本(约 20–50ms),消息序列化、反序列化还需要额外开销,如果任务很频繁或计算量较小,这些启动和通信的成本反而会比计算本身更高。

6.3.1 为什么需要 “Isolate 池”

想象一个工厂:

- compute() 就像是——每接一个订单,就临时招个工人,干完就解雇。

- 而 “Isolate 池” 则是——提前雇好一批工人,任务来了就派给空闲的人去做。

第二种方式虽然维护成本稍高,但省去了频繁创建与销毁的时间,在需要持续并发的场景下优势非常明显。

6.3.2 核心机制

Isolate 池的设计思路其实与“线程池”高度相似,核心流程包括四个阶段:

- 初始化阶段

应用启动时,提前创建一批固定数量的 Worker Isolate(例如 4~8 个)。每个 Worker 都有自己的通信通道(SendPort / ReceivePort),等待主线程分配任务。 - 任务分发

主线程维护一个任务队列。当有新任务提交时:- 如果有空闲的 Worker,就直接分配;

- 如果都在忙,就把任务排进队列;

- 当某个 Worker 完成后,再从队列中取出新任务继续执行。

- 结果回传

Worker 执行完计算后,通过 SendPort 把结果发回主 Isolate。主线程接收后触发回调,更新 UI 或状态。 - 销毁策略

在长期运行的服务中,一般会保持这些 Worker 常驻;但如果检测到长时间空闲,也可以主动关闭一部分,以节省内存和资源。

6.3.3 典型架构示意

1 | 主 Isolate |

这种机制特别适合以下场景:

- 高频或持续的 CPU 计算任务(如 AI 推理、图像滤镜、文件批处理);

- 多任务并行的数据分析;

- 与外部 FFI 库交互的计算密集型逻辑。

在这些场景中,Isolate 池能显著降低:

- 任务切换延迟;

- Isolate 创建销毁成本;

- 主线程卡顿现象。

6.3.4 需要权衡的点

不过,Isolate 池不是越多越好,每个 Isolate 都有独立的内存空间和消息端口,创建过多反而会带来:

- 额外的内存占用;

- 消息传输压力;

- 管理复杂度上升。

因此,在实践中需要结合任务类型进行调优:

- 对轻量任务:仍建议使用 compute();

- 对中重量、持续任务:采用 Isolate 池;

- 对 GPU/IO 密集型任务:可考虑 FFI 或平台通道方案。

Isolate 池的意义在于:通过复用计算资源,消除频繁创建销毁的系统开销,实现高频并发任务的平稳执行。

6.4 FFI 并发调用与注意事项

当我们把应用的性能瓶颈摸到极限时,就会发现:哪怕用了 Isolate 池,Dart 仍然是“单核执行 + GC 管理”的语言,因为它并不是为极限计算而生的。

这时就轮到 Flutter 的底层的“外挂”登场了 —— FFI(Foreign Function Interface)。它允许我们直接调用 C/C++/Rust 等原生语言编写的库,以获得更高性能、更低延迟的执行能力。

6.4.1 为什么要用 FFI

Dart 的 Isolate 模型虽然安全,但存在两个限制:

- 所有计算都跑在 Dart VM 管控的环境下;

- 与底层硬件(GPU、SIMD 指令集等)隔了一层。

FFI 相当于在 Dart 世界打开一个“传送门”,让你能直接调用底层代码,比如:

- 调用 OpenCV 处理图像;

- 调用 FFmpeg 解码视频;

- 调用 TensorRT / ONNXRuntime 做 AI 推理;

- 或者自己写一段 C++ 数学计算代码,加速循环和矩阵运算。

通过 FFI,你就能把重计算逻辑下放到 Native 层执行,同时让 Dart 层保持 UI 流畅。

6.4.2 并发调用机制

FFI 并不是在 Dart 的事件循环里执行的,它本身是阻塞调用。也就是说,如果你直接在主 Isolate 调用一个耗时的 FFI 函数,UI 仍然会卡顿。

正确的做法是:在独立的 Isolate 中调用 FFI 函数,让主线程只负责 UI,计算交给后台执行。

执行流程大致如下:

1 | 主 Isolate(UI) |

这样一来,FFI 的计算开销和 Dart 的事件循环彻底隔离,就能同时保证性能与流畅度。

6.4.3 三个注意点

- 内存管理(Memory Management)

Dart 的内存由垃圾回收器(GC)管理,而 C/C++ 使用手动分配与释放。这意味着Dart 分配的内存不能直接传给 native 使用,native 分配的内存 Dart 也无法自动回收。因此需要成对使用:1

2

3final ptr = calloc<Uint8>(1024); // native 分配

// ... 处理逻辑 ...

calloc.free(ptr); // 手动释放 - 频繁使用的 buffer(如图像帧缓存)可以长期保留、复用,避免重复申请。

- 线程安全(Thread Safety)

Dart 不会帮你管理 native 层的多线程。如果用 C++ 库在多线程中共享全局变量或对象,必须手动加锁或使用原子操作。否则极容易出现数据竞争或崩溃。建议让每个 Isolate 独占一套 native 实例,避免跨线程访问。 - 序列化与数据拷贝(Serialization Overhead)

Dart 与 native 之间的数据必须拷贝一份再传输,不能直接共享,不然可能会访问非法内存或产生野指针问题。当传输的数据量较大(如图像帧、浮点矩阵),这个拷贝过程本身会造成延迟。因此应尽量减少跨边界调用次数,并且如果一次传递更多数据(批处理),在 native 层最好在做下缓存。

6.4.4 实战优化tips

| 优化点 | 策略 | 效果 |

|---|---|---|

| 调用频率高的小任务 | 合并为批量任务一次调用 | 减少序列化开销 |

| 频繁复用的内存 | 使用 malloc/calloc 长期分配 | 减少 GC 压力 |

| 多线程调用 | 各 Isolate 独立实例 + 锁控制 | 避免数据竞争 |

| 大数据传输 | 使用共享内存(dart:ffi 中的 Pointer) | 降低拷贝成本 |

- Isolate 适合解耦计算与渲染,避免 UI 卡顿;

- compute 适合轻量任务,高频任务用 Isolate 池;

- FFI 适合高性能场景,但要注意内存与线程安全;

7. 渲染与 GPU 优化

当 CPU 侧的计算已经优化得较为顺畅时,应用的性能瓶颈往往会转移到 GPU 渲染阶段。Flutter 的渲染流程虽然抽象成了 Widget → Element → RenderObject → Layer,但最终真正决定帧率的,是最底层的 引擎渲染与合成(Compositing) 过程。

下面我们从三个角度出发:

- Layer/Composition 合成优化

- Raster/Picture Cache 缓存机制

- Shader 编译与纹理上传

7.1 Layer 与 Composition 优化

Flutter 的 UI 渲染是分层进行的,每一帧都会生成一棵 Layer 树(Layer Tree),由 SceneBuilder 组装后交给 GPU 合成。

常见的 Layer 类型包括:

- TransformLayer:旋转、缩放、位移;

- OpacityLayer:透明度变化;

- TextureLayer:视频流或原生视图;

- PictureLayer:普通绘制内容。

7.1.1 性能问题的根源

每一个 Layer 都意味着一次合成操作,GPU 需要先将上一层的内容渲染到离屏缓冲区,再与下层进行混合(blend)。当界面上有大量半透明元素(如阴影、模糊背景、渐变叠加)时,就会发生所谓的 “过度合成(Overdraw)”——同一像素被多次绘制、混合,GPU 压力陡增。

7.1.2 常见高开销场景

- 多层叠加透明度(如多个 Opacity、BackdropFilter);

- 滚动列表中重复使用的模糊背景;

- 自定义动画频繁触发重绘;

- 使用 ColorFiltered、ShaderMask 等效果。

7.1.3 优化建议

| 问题 | 优化方向 |

|---|---|

| 多重透明度叠加 | 尽量在父层统一设置透明度,避免嵌套 Opacity |

| 大面积模糊 | 使用静态截图 + 预渲染模糊背景 |

| 动画反复重绘 | 将背景拆分到独立 Layer 或缓存 |

| ClipRect/ClipRRect 滥用 | 尽量使用 RepaintBoundary 限定绘制区域 |

7.2 Raster Cache 与 Picture Cache

在 Flutter 的渲染管线中,GPU 会将部分绘制结果缓存,以避免重复执行复杂的绘制指令,这就是 Raster Cache 与 Picture Cache 机制。

7.2.1 Raster Cache

- 作用:缓存整个 RenderObject 的栅格化结果(即像素贴图)。

- 触发条件:某个元素在屏幕中多次出现、绘制代价高但变化少。

- 典型场景:静态阴影、圆角卡片、复杂装饰。

当开启缓存后,下一帧不再重新执行绘制命令,而是直接从缓存中取出位图进行合成。

优点:

- 显著减少 GPU 指令量;

- 降低绘制时间。

缺点:

- 占用显存(每个缓存是一张贴图);

- 内容变化会触发缓存失效与重建。

建议:

- 对 静态但复杂的控件(例如圆角阴影卡片、模糊背景)非常有效;

- 对 频繁变化的组件(例如动画中的元素)反而适得其反。

7.2.2 Picture Cache

Picture Cache 位于 CPU 端,缓存绘制命令(DisplayList),减少上层 Widget 构建到 Skia 指令的转换开销。它常在 Viewport 滚动区域 内触发,有助于减少重复命令的生成。

7.3 Shader 编译与纹理上传

7.3.1 Shader 编译卡顿

Flutter 在使用 Skia/Impeller 渲染时,Shader(着色器)在首次使用时会编译成 GPU 可执行程序。在 Android 上,这个过程通常发生在首次绘制时,可能会造成明显的掉帧。

典型现象:

- 首次打开界面有轻微卡顿;

- 动画第一次播放不流畅;

- GPU Profiler 显示 “Shader Compilation” 峰值。

7.3.2 优化方法

- 预编译 Shader

在 Flutter 3.0+ 中,可以通过:1

2flutter run --cache-shader

flutter build appbundle --bundle-sksl-path shaders.sksl.json - 将首帧运行产生的 Shader 缓存导出,下次启动时直接加载。

- 减少 Shader 数量

- 避免使用复杂的自定义 ShaderMask;

- 合理使用 ColorFilter、BlendMode;

- 复用已有的 Paint 对象。

7.4 纹理(Texture Upload)与合成延迟

当我们使用 Image.asset()、VideoPlayer、PlatformView 等组件时,实际上都涉及 纹理数据上传(Texture Upload)。这是从 CPU → GPU 的一次数据传输过程,通常也是性能瓶颈之一。

7.4.1 问题表现

- 首次加载图片时掉帧;

- 大图频繁加载导致 GPU 等待;

- 平台视图(如 WebView、地图)导致合成阻塞。

7.4.2 优化建议

| 问题 | 解决方案 |

|---|---|

| 图片频繁重绘 | 使用 precacheImage() 预加载 |

| 大图上传延迟 | 控制图片尺寸(≤ 2048px) |

| 多视频/平台视图 | 使用 TextureLayer 分离合成 |

| 同帧内大量上传 | 分帧加载或延迟渲染 |

Flutter 的 GPU 是流水线模型,任何上传阻塞都可能让后续帧延迟。保持 GPU 任务轻量化,是帧率稳定的关键。

8. 线上监控与反馈

即使我们在本地优化了 CPU、GPU、渲染和异步逻辑,应用上线后仍可能面临各种 真实环境下的性能问题。网络延迟、低端设备、复杂交互、第三方 SDK 等因素,都会导致用户体验下降。因此,线上监控与反馈机制是保证应用稳定性和流畅性的关键环节。

下面主要从三个角度展开:

- 自动化指标采集

- 异常报警与定位

- 可视化监控方案

8.1 自动化指标采集(APM)与采样策略

8.1.1 什么是 APM

APM(Application Performance Management)是应用性能管理工具,主要功能包括:

- CPU / 内存 / GPU 使用情况;

- 页面渲染耗时(Frame Time / jank);

- 网络请求延迟与失败率;

- 异常日志采集。

8.1.2 采样策略

在移动端,全量采集所有指标可能带来额外开销,因此通常采用 采样策略:

- 时间采样:每隔固定时间上报一次(如每 5 秒、10 秒);

- 事件采样:仅在特定操作或关键页面触发采集;

- 异常采样:出现掉帧、崩溃、OOM 时立即上报。

通过采样,既能保证监控数据的代表性,又能控制上报成本与网络流量。

8.1.3 实践建议

Flutter 可通过 dart:developer、Timeline 或第三方 APM SDK(如 Firebase Performance、Sentry)采集指标。针对高频帧数据,可只采集异常帧(掉帧率 > 16ms 的帧)。网络请求和异步任务可记录开始/结束时间,计算平均耗时和 P95、P99 延迟指标。

P50:一半的请求比它快,一半比它慢,就是中位数,代表「大多数用户」的体验。

P95:95% 的请求比它快,说明只有少数人(5%)觉得慢,代表「几乎所有人」的体验。

P99:99% 的请求比它快,剩下最慢的 1% 通常是「极端情况」或异常网络。

概括下:P50 看整体体验,P95 看性能稳定,P99 查卡顿极端值。

8.2 报警阈值与异常定位

如何设定报警阈值

- FPS / Jank:当帧率低于 50 FPS 或单帧渲染耗时超过 16ms 时触发报警;

- 内存占用:应用内存持续超过 80% 的设备总内存时触发;

- 异常率:网络请求失败率或 Crash 率超过阈值(如 5%)时触发。

建议采用分级报警:

- 轻微:仅记录日志和指标;

- 严重:发送邮件/推送通知;

- 紧急:触发自动回滚或限流策略。

异常定位方法:

线上问题定位往往比本地更复杂。推荐流程:

- 采集关键指标:FPS、Jank、Memory、Network、Exception;

- 关联上下文信息:设备型号、系统版本、App 版本、页面名称、操作路径;

- 分析堆栈与 Timeline:通过崩溃日志或 Timeline 查看卡顿原因;

- 结合日志追踪:例如 Dart 的 print、logger 或第三方 SDK 事件追踪。

示例表格:异常报警阈值表

| 指标类型 | 阈值 | 级别 | 处理方式 |

|---|---|---|---|

| FPS | <50 | 严重 | 记录日志 & 推送通知 |

| 单帧耗时 | >16ms | 严重 | 自动采集 Timeline |

| 内存占用 | >80% | 警告 | 记录指标 & 分析泄漏 |

| Crash 率 | >5% | 紧急 | 自动告警 & 回滚策略 |

8.3 可视化监控方案

为了快速识别性能瓶颈与异常情况,线上数据可视化非常重要。

常见方案包括:

- 仪表盘(Dashboard)

- 展示 FPS 曲线、CPU / GPU 占用率、内存使用趋势;

- 网络请求耗时分布(P50 / P95 / P99);

- 异常事件统计:Crash、OOM、网络失败次数。

- 分布式日志与事件追踪

- 对用户操作链路进行埋点,结合 APM 追踪端到端延迟;

- 通过热图或路径分析定位卡顿或异常出现频次高的页面。

- 告警与自动反馈

- 对异常指标进行可视化报警,便于运维和开发及时响应;

- 可以结合邮件或企业微信/飞书/钉钉推送。

实践建议

- 针对 Flutter 可结合 Firebase Performance + Crashlytics、Sentry、Datadog、NewRelic 等工具;

- 对关键页面和复杂交互做专门监控;

- 保持指标可追溯到设备和用户操作路径,以便精确定位问题。

9. 优化案例

9.1 长列表卡顿

现象

在滚动长列表(如聊天记录、Feed 流)时,感觉帧率明显下降,出现丢帧和卡顿。

排查过程

- 打开 Performance Overlay / Timeline,可能发现 build 与 layout 阶段耗时异常;

- Flutter DevTools 里查看重绘区域(Repaint Rainbow),可能发现大量子项每帧都在重绘;

- 大致推测问题:列表项复用不足 + 重绘范围过大。

建议优化方案

- (1)使用 ListView.builder 替代 ListView(children: […])

避免一次性构建整个列表,只在滑入可视区时创建子项。

1 | ListView.builder( |

- (2)为独立内容添加 RepaintBoundary

防止局部重绘扩散到整个列表。

1 | class ListItem extends StatelessWidget { |

9.2 图片内存泄漏

现象

应用运行几分钟后内存飙升,GC(垃圾回收)频繁,最终触发 OOM(Out Of Memory)。

排查过程

- 使用 DevTools → Memory 查看 Heap 曲线可能持续上升;

- 快照分析(Snapshot Diff)可能发现大量未释放的 Image 对象;

- 问题定位:可能是图片缓存策略不当 + 大图未压缩加载。

建议优化方案

- (1)使用 cacheWidth / cacheHeight 控制加载尺寸

避免加载原始大图。

1 | Image.network( |

- (2)限制全局缓存大小

1 | PaintingBinding.instance.imageCache.maximumSize = 100; |

- (3)清理无效缓存

当页面关闭时可主动清理:

1 | imageCache.clear(); |

9.3 动画掉帧

现象

复杂页面中存在多层动画(位移动画、透明度渐变),动画播放不流畅,FPS 经常掉到 40 以下。

排查过程

- 使用 Performance Overlay 观察可能发现 GPU 线程耗时居高不下;

- Timeline 显示 Raster 阶段(光栅化)卡顿明显;

- 说明问题可能出在 GPU 合成阶段。

建议优化方案

- (1)减少无意义 rebuild

将动画逻辑与 UI 拆分,避免 setState 触发整树重建。

1 | AnimatedBuilder( |

- (2)启用 RepaintBoundary 隔离动画层

避免局部动画导致整层重绘。 - (3)使用 raster cache 缓存静态图层

对不频繁变化的 widget 启用缓存,可减轻 GPU 合成压力。

10. 总结与实践清单

| 优化环节 | 关键点 | 目标 |

|---|---|---|

| 启动 | AOT / 延迟加载 | 提升首帧速度 |

| 构建 | 减少重复 build | 降低主线程压力 |

| 并发 | compute / Isolate 池 | 分担耗时任务 |

| 渲染 | RepaintBoundary / Cache | 稳定帧率 |

| 内存 | 图片缓存 / 控制堆大小 | 防止 OOM |

| 监控 | FPS / Heap / P95 | 问题可追踪 |

以下列表内容,如果我们在项目中逐条对照落地,每一条都能带来可见的性能收益:

- 启动优化

- 启用 AOT 编译 + Tree Shaking:发布模式下默认启用,可显著降低包体与启动时间。

- 推迟非关键依赖加载:如分析、广告、统计 SDK 延迟至首页首帧后初始化。

- UI 构建优化

- 减少重复 build:使用 const 构造函数与 AnimatedBuilder 的 child 参数,避免无意义重建。

- 拆分大组件:将复杂页面按逻辑模块拆分成子 widget,提高重建粒度可控性。

- 合理使用 RepaintBoundary:局部动画或复杂控件独立缓存,减少整树重绘。

- 并发优化

- 使用 compute() 处理中等耗时任务:如 JSON 解析、文件解压。

- 构建 Isolate 池处理高频任务:避免频繁创建销毁 Isolate。

- FFI 调用减少跨界传输:大数据块尽量在 native 层处理完成后统一返回。

- 渲染优化

- 缓存静态图层:启用 raster cache,降低 GPU 合成压力。

- Shader 预热:提前触发 shader 编译,避免首帧卡顿。

- 控制透明层与层级深度:过多的半透明 Layer 会显著增加 GPU 成本。

- 内存与图片优化

- 图片按需缩放加载:通过 cacheWidth、cacheHeight 控制尺寸。

- 设置缓存上限:PaintingBinding.instance.imageCache.maximumSizeBytes 控制全局内存使用。

- 及时清理无效缓存:页面销毁时调用 imageCache.clear()。

- 监控与回溯

- 采集核心性能指标(FPS / Memory / P95 / P99):发现趋势性波动。

- 设定报警阈值:如 FPS < 50 或内存 > 300MB 时自动上报。

- 可视化看板:构建实时仪表盘,帮助开发与产品共同追踪体验变化。

Flutter 优化的目标不是“更快”,而是让用户始终感到“流畅”。

11. 备注

环境:

- mac: 15.2

- fluttter: 3.35.4

参考: