「无人机②」天上飞的力学:空气动力与结构设计

1. 为什么无人机能飞?——从推力说起

想象一下,当你打开一台电风扇时,风扇叶片旋转,会将空气往前“推”,而你能感受到一股反方向的力。这股力其实就是空气反作用在风扇上的推力。无人机的螺旋桨与此类似,只不过它不是把空气往前吹,而是把空气往下推,于是空气反过来向上“托起”整台无人机。

这就是无人机能悬停在空中的根本原因:它依靠桨叶高速旋转,使气流形成“下洗”(Downwash),从而获得一个向上的空气动力。

1.1 推力从何而来

在空气动力学中,螺旋桨的推力大小并不是凭感觉决定的,而是可以通过一个经验方程来描述:

$$T = C_t \rho n^2 D^4$$

这个式子看起来简单,却浓缩了飞行器动力的核心规律:

- $T$:推力(单位牛顿,$N$)

- $C_t$:推力系数,是与桨形、桨距等设计有关的一个常数

- $ρ$:空气密度($kg/m³$),海平面约为1.225

- $n$:螺旋桨的转速(转/秒)

- $D$:桨的直径(米)

从这个公式中我们可以知道两个关键点:推力与转速的平方成正比($T \propto n^2$ ($\propto$:正比于));推力与桨径的四次方成正比($T \propto D^4$)。也就是说,转速快一点、桨稍微大一点,推力就会显著增加。但天下没有免费的午餐,推力的提升必然伴随着能量消耗的大幅增加。

1.2 一个简单的例子

假设我们有一副桨径为10英寸(0.254米)的螺旋桨,推力系数 $C_t = 0.1$,空气密度取 $ρ = 1.2$,转速为5000转/分钟(约83转/秒)。代入公式:

$$T = 0.1 \times 1.2 \times 83^2 \times 0.254^4 \approx 5.8 \text{ N}$$

这意味着这副桨在该转速下能产生约5.8牛顿的推力,也就是能“托起”约$m = \frac{T}{g} = \frac{5.8}{9.8} \approx 0.59\ \text{kg}$的重量。现在如果我们不换桨,只是把转速提高到6000转/分钟(100转/秒):

$$T_2 = 0.1 \times 1.2 \times 100^2 \times 0.254^4 \approx 8.4 \text{ N}$$

推力提高了约45%,而转速只增加了20%。

我们再看桨径变化的影响:如果换成11英寸桨(约0.279米),推力将变为:

$$T_3 \propto D^4 = (0.279/0.254)^4 \approx 1.44$$

即在相同转速下,推力能提升44%。因此,桨径的影响远比转速更剧烈,但代价是电机负载和功耗会急剧上升。

1.3 功率的代价

推力虽与 $n^2 D^4$ 成正比,但和功率消耗的关系更“陡峭”:

$$P \propto n^3 D^5$$

这意味着,推力随转速平方增长;功率却随转速立方增长。换句话说,转速提高一点点,功率却暴涨得更快。因此在工程设计中,单纯提高转速并非最优解。

下面我们从两个角度来直观看出“推力与功率的代价”:

| 桨径 (英寸) | 桨径 (米) | 推力 $T = C_t \rho n^2 D^4$ (N) | 可支撑重量 (kg) | 功率比 $P \propto D^5$ (相对10”) |

|---|---|---|---|---|

| 10” | 0.254 | ≈ 5.8 N | ≈ 0.59 kg | 1.00× |

| 11” | 0.2794 | ≈ 8.3 N | ≈ 0.85 kg | 1.36× |

| 12” | 0.3048 | ≈ 11.1 N | ≈ 1.13 kg | 1.80× |

注:前提是基于推力系数$Ct$与功率系数$Cp$不变的假设

可以看到,当桨径从 10 英寸增加到 12 英寸时,推力几乎翻倍,但功率需求也上升约 80%。这意味着虽然更大的桨提供更高推力,但电机、电池都要承受更大负载。

| 转速 (rpm) | 转速 (转/秒) | 推力 $T \propto n^2$(N) | 相对推力比 (以5000rpm为1.0) | 功率 $P \propto n^3$ (相对比) | 说明 |

|---|---|---|---|---|---|

| 4000 | 66.7 | ≈ 3.7 N | 0.64× | 0.51× | 低速、节能,但推力不足以悬停较重机体 |

| 5000 | 83.3 | ≈ 5.8 N | 1.00× | 1.00× | 基准转速,适合稳定悬停 |

| 6000 | 100.0 | ≈ 8.4 N | 1.45× | 1.73× | 推力显著提升,但功耗急剧增加 |

| 7000 | 116.7 | ≈ 11.4 N | 1.96× | 2.74× | 推力翻倍,能耗几乎三倍,易过热 |

从表中可以看出:当转速从 5000 rpm 提高到 6000 rpm 时,推力只增加约 45%,但功率却上升 73%;而当转速达到 7000 rpm 时,推力虽接近翻倍,功率消耗却暴涨近 三倍。这说明——推力的收益远不及功率的代价。

因此:

- 航拍与测绘无人机多采用“大桨 + 低转速”方案,以效率与续航为主;

- 竞速无人机则选择“小桨 + 高转速”,牺牲续航换取爆发力。

1.4 能量守恒的启示

推力并不是凭空产生的,它本质上是电能 → 动能 → 气动力的转化过程。电机提供功率驱动桨叶旋转,桨叶改变空气的速度和压力分布,使空气向下流动,从而根据牛顿第三定律产生反向的上推力。能量守恒意味着:推力越大、空气加速越强,消耗的电能就越多。

因此,在无人机设计中,理解“推力-功率-效率”的关系,是平衡飞行性能与续航时间的关键。讲完了“为什么能飞”,接下来,我们要弄明白另一个同样重要的问题——“飞起来之后,它又是如何保持平衡的?”

2. 四旋翼如何保持平衡——力矩与控制原理

当我们看到一台无人机稳稳地悬停在空中时,往往只想到它“有推力托住自己”。但事实上,能飞起来只是第一步,能不翻下去才是真本事。无人机不仅要产生足够的升力,还必须让各个方向的力与力矩都处于平衡状态,这也是飞行控制的核心。

2.1 四旋翼的基本布局

最常见的多旋翼无人机是“四旋翼(Quadcopter)”,它有两种典型布局:

- X型布局:前后左右四个电机呈“X”形分布,也是现在主流设计;

- 十字型布局(+型):前方一个电机正对机头方向,常见于早期或特定应用机型。

无论哪种布局,都有一个共同点——四个螺旋桨的旋转方向是交错的。通常是,对角线上的一对电机顺时针(CW) 旋转,另一对电机逆时针(CCW) 旋转。这种设计并不是随意的,而是为了抵消反扭矩(反作用力矩),保持机体不自转。

2.2 为什么要交错旋转?——反扭矩

当螺旋桨旋转时,根据动量守恒原理,空气被向下推,桨叶同时会受到一个反向的力矩,也就是所谓的反扭矩(Reactive Torque)。

如果所有电机都朝一个方向转,那么这些反扭矩会叠加,使无人机整体绕垂直轴旋转——就像拧螺丝一样越飞越转。因此,必须让相邻电机的旋向相反,这样反扭矩可以相互抵消,才能实现稳定悬停。

想象一下,顺时针桨想让机体顺时针转,逆时针桨想让机体逆时针转,当它们推力相等时,这两个力矩刚好平衡。

2.3 三个姿态轴:Roll、Pitch、Yaw

四旋翼的姿态(即机身朝向)主要由三种转动决定:

| 名称 | 中文 | 转动轴 | 控制方式 |

|---|---|---|---|

| Roll | 横滚 | 机身前后轴 | 左右电机推力差 |

| Pitch | 俯仰 | 机身左右轴 | 前后电机推力差 |

| Yaw | 转向 | 垂直轴 | 顺逆时针反扭矩差 |

2.3.1 Roll(横滚)控制

“Roll”指无人机绕机身前后方向(纵向轴) 的旋转,也就是机体左右倾斜的动作。

要让无人机向右倾斜(Roll 右):

- 右侧电机推力减小;

- 左侧电机推力增大。

此时左右两侧的升力不平衡,左侧产生的升力更大,右侧升力更小,从而在纵向轴上形成一个右滚力矩(右倾力矩)。机体会自然向右侧倾斜,若持续施加该力矩,则可实现向右侧的平移或转弯。反之,如果左侧电机推力减小、右侧电机推力增大,则无人机会向左倾斜(Roll 左)。

Roll 控制主要影响无人机的“横向平衡”,类似于飞机机翼的左右翘起动作,用于控制左右移动或转弯的初始姿态。

2.3.2 Pitch(俯仰)控制

“Pitch”指无人机绕机身左右方向(横轴) 的旋转,也就是机体前后倾斜的动作。

要让无人机前倾(Pitch 前):

- 前方两个电机推力减小;

- 后方两个电机推力增大。

这样,机体后方的升力更大、前方的升力更小,无人机便会围绕横轴前倾。当机体前倾后,螺旋桨的推力方向产生一个前向分量,这会推动无人机向前加速飞行。相反,如果前方电机推力增大、后方电机推力减小,无人机则会后仰,从而减速或向后飞行。

Pitch 控制相当于“机头上下抬动”,它决定了无人机的前进或后退速度,是实现水平运动的关键控制。

2.3.3 Yaw(转向)控制

“Yaw”指无人机绕机身垂直方向(竖轴) 的旋转,也就是机头指向的改变。与 Roll 和 Pitch 不同,Yaw 并不是通过升力差实现的,而是通过反扭矩差(Torque Difference) 来控制。

多旋翼无人机中,不同电机的旋转方向是相互对称的:

- 一部分电机顺时针旋转(CW);

- 另一部分电机逆时针旋转(CCW)。

在正常悬停时,这些反向旋转产生的反扭矩相互抵消,使机体保持不转动。当我们想让无人机顺时针转向(Yaw 右) 时:

- 同时增加顺时针旋转桨的推力;

- 同时减少逆时针旋转桨的推力。

这样做虽然总升力保持不变(无人机仍能悬停),但反扭矩不再平衡:顺时针方向的扭矩更大,于是无人机便会绕垂直轴顺时针旋转。反之,若逆时针桨的推力更大,则无人机会逆时针旋转(Yaw 左)。

Yaw 控制决定无人机的“朝向”,类似于人转动身体方向,是转弯和航向控制的核心。

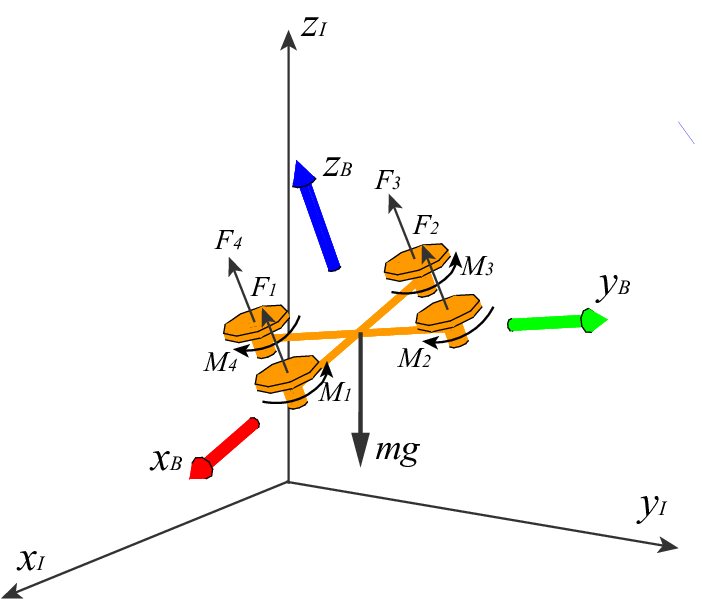

图中展示了一台典型 X 型四旋翼无人机 的受力与力矩分布。四个电机(M₁~M₄)分别产生向上的推力 F₁~F₄,共同平衡重力 mg。各电机的旋向交错布置,用以抵消反扭矩,实现偏航稳定。机体系坐标轴 (Xᴮ, Yᴮ, Zᴮ) 与惯性坐标系 (Xᴵ, Yᴵ, Zᴵ) 用以区分机体内部姿态与外部空间位置。

无人机通过调节各电机推力差,分别控制三种姿态运动:

- Roll(横滚):绕 Xᴮ 轴旋转,产生左右推力差,控制无人机左右倾斜或横向移动;

- Pitch(俯仰):绕 Yᴮ 轴旋转,产生前后推力差,实现前进、后退或俯冲姿态;

- Yaw(转向):绕 Zᴮ 轴旋转,反扭矩差,调整机头方向,实现转向或原地旋转。

2.4 力与力矩的动态平衡

无人机飞行的实质,就是实时调节四个电机的转速,让:总推力 = 重力(保持高度);三个方向的力矩 = 0(保持姿态)。

一旦某个方向的力矩略有偏差,飞控系统会通过传感器(如陀螺仪、加速度计)迅速检测并修正电机转速。这种闭环控制使得无人机即使在风中仍然保持稳定。

3. 效率的秘密——螺旋桨设计参数解析

如果你曾尝试给无人机更换不同型号的桨叶,可能会发现一个神奇的现象:同样的电机,有的桨能让飞机飞得久,有的桨能让它飞得猛。 为什么只是换个桨,就能让性能差别这么大?答案藏在螺旋桨设计的细节里。螺旋桨看似简单,其实是空气动力学和结构设计的结晶。理解它的参数,就是理解“推力与效率”的根本。

3.1 桨径(Diameter)——力气的大小

桨径指的是螺旋桨旋转形成的圆的直径,它直接决定了桨叶扫过空气的面积。在相同转速下,桨径越大,推力越强,因为桨叶能推动更多空气。然而,大桨也意味着:

- 空气阻力更大;

- 电机负载更高;

- 极限转速更低;

- 机体惯量更大(响应变慢)。

这就是为什么小型无人机(如穿越机)用小桨高速旋转,追求灵敏;大型无人机则用大桨低速转动,追求高效率和长航时。

3.2 桨距(Pitch)——每转一圈前进多远

可以把螺旋桨想象成一根“螺丝钉”。当你把螺丝钉拧进木头时,每拧一圈,它都会沿着螺纹向前钻进一定距离。螺纹越陡,每拧一圈就钻得更深;螺纹越平缓,每拧一圈前进得更少。

螺旋桨的桨距(Pitch)原理完全相同——它描述了螺旋桨在空气中每旋转一圈,理论上能向前推进的距离(通常以英寸为单位)。例如,一只 10×4.5 螺旋桨 表示直径为 10 英寸、桨距为 4.5 英寸。理论上它每转一圈可让飞机向前推进 4.5 英寸的距离(如果空气能像木头一样)。

和螺丝钉的螺纹一样,若“螺纹”陡峭,桨距大,每转一圈“咬”空气更深,能产生更高的前进速度,但起步较慢;若“螺纹”平缓,桨距小,每转一圈前进距离短,推力反应快,适合低速或悬停飞行。

因此航拍无人机通常选择中小桨距,以获得平稳悬停与良好能耗平衡;竞速无人机则偏好大桨距,以换取更高的前向速度。

3.3 桨形(Blade Shape)——空气的“雕刻刀”

桨形包含桨叶的外形、弯度、根部宽度、叶尖形状等多个细节。它们共同决定了桨叶如何“切割”和“加速”空气。

- 弯度(Camber):决定升力和气流方向;弯度大推力强,但阻力也大;

- 根部宽度:增强结构强度,适合承受高载荷;

- 叶尖形状:影响气流旋涡与噪声,尖形叶尖更安静、效率高。

在高效螺旋桨中,桨叶形状往往沿半径方向变化,内段负责力气,外段负责速度。这正是工程师通过无数次风洞实验调出的“空气雕刻艺术”。

3.4 桨叶数(Number of Blades)——效率与载荷的权衡

增加桨叶数能让每个叶片分担更少载荷,从而提高推力并减少振动。但问题在于:桨越多,干扰越强,效率越低。

常见规律:

- 双桨(2叶):效率最高,噪声低,是最常见配置;

- 三桨(3叶):推力更大,响应更快,但能效略降;

- 四桨及以上:适合空间受限或静音需求,但功耗显著上升。

因此,如果追求航时与能效,选双叶桨;如果追求加速与操控,选三叶桨更合适。

3.5 实例对比:10×5 vs 9×6 桨型

市面上常见的两款螺旋桨——10×5 和 9×6,代表了两种典型风格:

| 参数 | 10×5 桨 | 9×6 桨 |

|---|---|---|

| 桨径(英寸) | 10 | 9 |

| 桨距(英寸) | 5 | 6 |

| 特性 | 推力大、响应快、适合悬停 | 速度快、效率高、适合巡航 |

| 适用场景 | 航拍、稳定飞行 | 竞速、前飞任务 |

其实并没有“万能的桨”,只有匹配需求的桨。桨的选择就像选轮胎——越贴合飞行需求,性能越出色。

3.6 效率、噪声与载荷的“三角关系”

螺旋桨设计总是在三者之间取舍:

| 指标 | 提升方式 | 代价 |

|---|---|---|

| 效率 | 减少桨叶、降低转速、优化桨形 | 推力下降、响应变慢 |

| 噪声 | 优化叶尖形状、降低叶端速度 | 效率略降 |

| 载荷能力 | 增大桨径或桨叶数 | 功耗上升、续航下降 |

这就是无人机工程师常说的“效率—噪声—载荷三角”。任何一边拉得太长,都会牵动另外两边。

| 桨型号 | 桨径×桨距 (英寸) | 桨叶数 | 推力系数 $Ct$ | 功率系数 $Cp$ | 典型效率 $η = Ct/Cp$ | 噪声水平 ($dB$) | 特点与适用场景 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9×4.7 (双叶) | 9×4.7 | 2 | 0.095 | 0.045 | 2.11 | 68 | 高效率、低噪声,适合中小型航拍机悬停。 |

| 10×4.5 (双叶) | 10×4.5 | 2 | 0.105 | 0.050 | 2.10 | 70 | 推力充足、平衡性好,常用于多旋翼通用机型。 |

| 9×6 (双叶) | 9×6 | 2 | 0.110 | 0.058 | 1.90 | 73 | 高速性能好,适合竞速与固定翼推进桨。 |

| 10×4.5 (三叶) | 10×4.5 | 3 | 0.125 | 0.070 | 1.79 | 76 | 推力更大,响应快,但效率略低、噪声升高。 |

| 12×3.8 (双叶) | 12×3.8 | 2 | 0.120 | 0.058 | 2.07 | 74 | 大桨径低速高效,适合重载长航时无人机。 |

| 8×4.5 (四叶) | 8×4.5 | 4 | 0.135 | 0.080 | 1.69 | 78 | 高载荷、空间紧凑型设计,效率较低但推力强。 |

- $Ct$(推力系数) 越高,说明单位面积产生的推力越强。

- $Cp$(功率系数) 越高,表示同等推力下功耗更大。

- $η$(效率) 是 $Ct$ 与 $Cp$ 的比值,用于衡量“同样功率下推力的利用率”。

- 噪声水平 通常随桨叶数与叶端速度上升而增加。

总结

- 双叶桨 效率普遍最高,噪声较低,是航拍与巡航无人机的首选;

- 三叶桨 推力更大,响应快,适合灵活控制的竞速或穿越机;

- 多叶桨(四叶以上) 适合空间受限或降噪要求高的机型,但功耗较高;

- 桨径增大 有助于提升效率,但也会增加噪声与惯性。

4. 结构的智慧——重心与臂长的工程取舍

在无人机的设计中,“结构”不仅决定了能否飞起来,更影响飞得稳不稳、反应快不快。机臂长度、材料分布、组件位置——这些看似机械层面的参数,其实隐藏着控制系统的核心逻辑。

结构设计的核心,是在“稳定”与“灵敏”之间寻找平衡。

4.1 臂长决定响应速度与稳定性

对于多旋翼无人机来说,机臂长度($L$)直接影响整机的转动惯量(Moment of Inertia, $I$)。按照经典力学原理:

$$I \propto mL^2$$

也就是说,在质量($m$)相同的情况下,臂长越长,转动惯量越大。这意味着无人机在转动(俯仰 Pitch / 横滚 Roll)时需要更大的力矩才能改变姿态,响应速度会减慢,但姿态更稳定,抗风扰能力增强。

相反,臂长较短的机型转动惯量小,控制响应迅速,适合竞速和灵活机动,但也更容易受到气流扰动。这就形成了一个工程取舍:长臂 = 稳定性强;短臂 = 灵敏度高。

因此,工业巡检机、测绘机往往选择臂距较长、桨距较大的布局,而竞速或表演型无人机则倾向于短臂结构以获得更高的瞬态响应。

4.2 重心分布:飞行稳定性的“隐形支点”

无人机的另一个关键结构参数是重心位置(Center of Gravity, CG)。理想状态下,重心应位于机体几何中心下方、旋翼平面正中。这样各电机产生的推力可均匀分布,控制系统能以最小的耦合实现姿态调整。

若重心偏离中心,例如前后或左右偏移,便会导致:俯仰与横滚控制耦合(Pitch / Roll 混动),飞控需要不断修正以维持稳定,极端情况下还会出现漂移、震荡或能耗增加。

简单来说,重心偏差 = 飞行控制的“内在负担”。

4.3 如何调节重心

重心调节是一项看似简单却非常讲究的工程工作。以下是常用的三种方法:

- 移动组件位置

通过调整电池、相机、天线等模块的位置,使整机重心回到几何中心。例如:前置云台相机的无人机,需要将电池稍向后移以平衡重量。 - 平衡各臂载荷

若各机臂上安装的电机、桨叶或外设重量不一致,可通过加配配重块或改变布局使四臂力矩均衡。 - 使用水平检测平台

将无人机放在重心检测台或万向平台上,检查其是否自动保持水平。若存在倾斜,可根据倾角方向微调组件位置,直到机体“自然水平”。

4.4 工程的平衡艺术

结构设计的难点,从来不在于“做得多强”,而在于“取舍与平衡”。

- 机臂太长——稳定但笨重;

- 重心偏移——灵活却不稳;

- 材料分布不均——轻盈却易震。

优秀的无人机结构设计师,会在这些矛盾之间找到动态平衡点:让力学与控制协调、重量与性能共存。正如一句工程箴言所说:“结构的智慧,不在刚度,而在平衡。” 无人机的结构设计,最终是一门关于稳定、响应与效率的平衡艺术。

5. 让机架更稳——材料与振动控制

无人机的飞行稳定性,不仅取决于飞控算法和姿态控制,更深层的基础在于——机架结构与材料的稳定性。一架设计不当的机架,就像地基松动的建筑:即便控制算法再优秀,也难以抵抗结构振动带来的不确定性。

因此,材料选择与振动控制,构成了无人机“最后一道防线”。

5.1 不同材料的结构特性对比

在无人机制造中,常见的结构材料包括碳纤维、PLA塑料、铝合金等。它们的性能差异,决定了机架的刚度、重量与阻尼特性。

阻尼(Damping):当结构发生振动时,系统内部或外部所产生的能量耗散能力。

| 材料 | 密度 (g/cm³) | 杨氏模量 (GPa) | 阻尼系数 (相对) | 特点概述 |

|---|---|---|---|---|

| 碳纤维 | 1.6 | 150–250 | 低 | 极轻且刚度高,但脆性大、抗冲击差 |

| PLA 塑料 | 1.2 | 3–4 | 高 | 可3D打印,韧性好、阻尼强但易变形 |

| 铝合金 (6061) | 2.7 | 69 | 中 | 兼顾强度与可加工性,抗冲击性优 |

碳纤维质地轻且刚性高,却几乎不具备缓冲震动的能力;

PLA 结构柔韧、缓冲性能较强,但在载荷或温度变化下容易变形;

铝合金则在刚度与弹性之间取得平衡,虽然重量略高,但整体性能更为稳健。

5.2 刚度、重量与阻尼的平衡

材料选择的核心问题是“刚度-重量-阻尼的三角平衡”。这三者往往无法兼得,需要根据任务场景取舍:

- 刚度太高,容易产生高频共振。飞控和电机的振动会被“放大”,导致IMU(惯性测量单元)采样信号噪声增加。

- 刚度太低,结构易形变,姿态响应迟缓,控制算法的校正滞后。

- 阻尼太弱,无法吸收能量,震动持续时间长;阻尼太强则损失效率、增加能耗。

因此,理想的机架设计应使其自振频率高于控制频率的2–3倍,同时在材料界面(如安装点、支架)设置适当阻尼结构。

5.3 模态分析:听懂结构的“共鸣频率”

工程师在设计机架时,会进行模态分析(Modal Analysis),用来识别结构的自然振动特性。

模态分析结果通常包括:

- 模态频率(Modal Frequency):结构天然的共振点;

- 振型(Mode Shape):振动时各部件的相对运动模式。

如果飞控、电机或螺旋桨的工作频率落在这些共振区间,就会引起共振放大,形成 “自激振动”。具体表现为:

- 电机噪音升高;

- IMU 数据噪声急剧增大;

- 姿态控制出现“高频颤抖”或漂移。

因此在工程实践中,应确保控制系统频率(如电机PWM频率、姿态更新率)避开结构共振频带,或者通过增加阻尼、调整安装点来移动共振峰值。

5.4 振动控制的工程手段

为了让机架“稳如磐石”,工程师通常采用以下方法来抑制振动:

- 增加结构刚度

在易形变处增加筋条或加强框架,尤其在电机臂与中央板的连接处。刚度提升能有效提升结构第一模态频率。 - 加入减震材料

在飞控、电池、相机安装点使用橡胶垫、硅胶支座或阻尼泡棉,吸收高频振动能量。 - 优化安装布局

尽量避免飞控直接与碳纤维硬连接,可使用“悬浮式安装”设计。电机与桨叶应动态配平,减少旋转不平衡引起的周期性震动。 - 结构对称与质量平衡

各臂重量一致、桨叶对称,能从根源上减少力矩不均造成的机械谐振。

6. 算一算推力——悬停推力计算

无人机的“飞行能力”,本质上取决于能否产生足够的推力克服自身重量。而悬停,正是无人机最基础、也是最关键的工作状态。掌握悬停推力计算方法,不仅能帮助我们验证系统设计的合理性,还可以在选电机、选桨时做到心中有数。

6.1 悬停的力学条件

无人机悬停的本质条件很简单:

$$T_{总} = W$$

即:总推力(Tₜₒₜₐₗ)等于重力(W)。但在实际工程中,我们不能让推力“刚好等于”机重,否则稍有气流扰动或电池电压下降,无人机就会下坠。因此,通常需要留出 20% 的安全裕度,即:

$$T_{总} = 1.2 × W$$

例如:一台 1.5 kg 的无人机,其重力约为

$$W = 1.5 × 9.81 ≈ 14.7 , \text{N}$$

考虑安全系数后:

$$T_{总} = 1.2 × 14.7 = 17.64 , \text{N}$$

6.2 每个电机需要的推力

对于四旋翼无人机,四个电机共同分担总推力:

$$T_{单桨} = \frac{T_{总}}{4} = \frac{17.64}{4} ≈ 4.41 , \text{N}$$

换算成克力(1 N ≈ 102 g),约为:

$$4.41 × 102 ≈ 450 , \text{g/桨}$$也就是说,每个螺旋桨至少要能在悬停时提供 约 450 g 的推力。

6.3 电机与功率估算

为实现该推力水平,通常可选用:

- 10×4.5 桨;

- KV≈920 的无刷电机;

- 3S 电池(11.1 V)供电。

经验上,这种组合每个电机的功率约在 40~50 W,四个电机总功率为 160~200 W,总电流约 15~20 A。

6.4 从推力方程看功率需求

悬停推力与桨盘面积、电机功率、空气密度等有关,近似推力方程为:

$$T = C_T × ρ × n^2 × D^4$$

其中:

- $C_T$:推力系数(与桨型有关);

- $ρ$:空气密度(约 1.225 kg/m³);

- $n$:螺旋桨转速(转/秒);

- $D$:桨直径(米)。

由此可见,桨越大、转速越高,推力越强,但功率消耗也随之增加。因此,工程上通常通过选定桨径与KV值匹配,再结合电流测试数据,找到效率最高的工作点。

6.5 推力、功率与续航的“三角关系”

功率越大,推力越强,但续航越短;功率越省,续航变长,但爬升性能下降。这是无人机设计中的经典矛盾——“推力—效率—时间”三角关系。

若将电池能量视为固定值 $E_b$, $η$ 为系统效率。飞行时间 $t$ 可近似表示为:

$$t = \frac{E_b × η}{P_{总}}$$

这意味着:想要更长航时,就必须降低平均功率或提高系统效率。

6.6 结果分析与设计验证

通过上例,我们可得到以下设计结论:

- 每桨推力应 ≥450 g;

- 每桨功率约 40–50 W;

- 整机悬停功率 ≈ 180 W;

- 对应电流约 15–20 A(3S 电池,11.1 V)。

若实测功率远高于理论值,可能意味着:

- 桨效率低(桨距或气动不匹配);

- 电机KV偏高(高转速、低扭矩、效率差);

- 机架过重或气流干扰大。

因此,理论推力计算仅提供设计参考,而非最终性能结论。工程验证应通过台架测试与飞行数据比对来确认系统的实际效率与安全裕度。

7. 理论之外——实验误差与验证思路

理论计算是无人机设计的起点,但绝不是终点。在真实的飞行与测试环境中,空气是流动的,电机并非理想,桨叶也不会永远对称。因此,理论推力与实测推力往往存在差距。理解并控制这些差异,正是工程师走出“纸上飞行”的关键一步。

7.1 理论与实测的差距

以上述推力计算为例——理论上,一个四旋翼无人机的每桨应提供约 450 g 推力 才能悬停。但当我们把它放到测试台上时,可能测得的推力只有 420 g 或 480 g。为什么?因为现实世界中存在各种非理想因素,这些因素共同构成了“实验误差”。

7.2 实验误差的主要来源

- 空气密度变化

推力与空气密度 ρ 成正比。海拔、温度、湿度都会改变空气密度:- 高温或高海拔 → 空气稀薄 → 推力下降;

- 低温或低海拔 → 空气密度大 → 推力略增。

因此,同一无人机在不同地区或季节,悬停功率可能相差 10–15%。

- 地面效应(Ground Effect)

当无人机在离地面 1–2 倍桨径高度范围内飞行时,气流被地面反射形成“气垫效应”,导致升力暂时增大。离地越近,效应越明显。实验时若在地面附近测推力,结果会偏高。 - 桨叶气流干扰

四旋翼的螺旋桨相互靠近时,桨下气流会产生涡流干扰。理论计算假设各桨气流独立,但实际中桨盘间会互相影响,使推力略低于单桨测试值。 - 电机与电调效率

电机效率(通常 70–85%)与负载、电压、温度密切相关。若电机或 ESC 工作在非最佳效率点,会造成功率损失和热量积累,使得单位功率下推力减少。 - 测量仪器误差

拉力计精度不足或未归零;功率计采样速率低;电压波动导致读数不稳定。 这些都会让测试数据与理论计算存在数值偏差。

7.3 实验验证的基本方法

为验证理论计算的准确性,工程师常采用以下实验方法:

- 推力测试架法

使用专用推力测试架,将电机、桨、电调、电源等组件固定在支架上,通过拉力传感器(Load Cell)测量垂直推力。同时连接功率计记录输入电压、电流和功率。测试过程中逐步改变油门占空比,记录推力—功率—转速关系曲线。 - 数据记录与修正

记录多组数据后,可绘制出推力-功率曲线和效率曲线,并对理论模型进行修正,使其更接近实测值。 - 重复测试与统计分析

在不同环境温度和海拔条件下重复测试,通过多组数据的均值与标准差分析,评估系统稳定性与误差区间。

7.4 从“算”到“证”:工程思维的闭环

在工程领域,一个计算公式从来不是“真理”,而是假设的起点。真正可靠的结论,必须经过实测验证。这正体现了工程思维的核心:

理论推导 → 实验验证 → 模型修正 → 再设计优化。

理论计算使我们理解系统原理,实验验证帮助我们修正假设,二者共同形成了无人机系统的设计闭环。当我们学会对比理论与实测结果,并能够分析其中的差异时,我们便真正具备了系统工程师的思维方式,而不仅仅停留在组装层面。

推力测试的意义,不仅在于得出一个数字,更在于理解系统输入与输出之间的关系。这种“输入—响应”的思维方式,正是下一篇“飞控与传感器”要探讨的核心。在那里,我们将看到,如何通过传感器感知误差、如何让飞控在不确定性中保持稳定。

8. 小结

下面我们回顾一下从空气动力到结构优化的全过程:

- 动力的起点:推力与升力

飞行的本质是对抗重力。推力方程 $T = Ct ρ n² D⁴$ 揭示了螺旋桨推力与桨径、转速的四次方关系。增大桨径或转速虽能提升推力,但也会显著增加功率消耗,体现了能效与性能之间的平衡。 - 姿态的控制:力矩与平衡

四旋翼通过电机旋向的组合,实现了 Roll、Pitch、Yaw 三个方向的控制。文中强调“反扭矩”原理,使飞行器在推力对称的基础上维持平衡姿态,这是稳定飞行控制的物理核心。 - 效率的艺术:桨的几何与性能

桨径、桨距、桨形、桨叶数共同决定了螺旋桨的效率与噪声特性。更多的桨叶带来更大的推力与平稳性,但效率下降、噪声提升;而长桨低转速通常能获得更高的推进效率,是工程设计中的关键取舍。 - 结构的骨架:重心与惯性

臂长、重心分布与惯性矩决定了飞行器的响应速度与稳定性。重心偏移会导致姿态控制失衡,因此需通过结构布局或配重校正。“重心在几何中心” 不仅是设计准则,更是控制算法稳定的基础。 - 材料的选择:刚度、重量与阻尼

材料性能直接影响飞行体验。碳纤维轻且刚度高,适合高速与长航时机型;铝合金稳固但偏重;PLA 便于制造但强度有限。设计中必须兼顾 刚度—重量—阻尼 三者平衡,并可通过模态分析减少结构共振。 - 计算与验证:理论到实践

通过公式计算悬停推力(约为重量 × 1.2),并结合推重比、功率需求验证桨型与电机的匹配性,是设计闭环的关键步骤。理论值与实测差异的分析,有助于优化模型与改进设计。 - 延伸

误差并非失败,而是改进的方向。空气密度、桨效差异、电控响应等因素都会造成偏差。通过对比计算与实测,工程师得以理解系统行为、积累经验,为后续的飞控算法与结构优化奠定基础。